小学校に入学する前に接種を済ませるべきワクチン

2020.05.30更新

1.小学校入学前に接種すべきワクチン

母子手帳にてお子さまの接種歴を確認してみてください。不足しているかな?と感じた場合はお気軽にご相談ください。

麻疹風疹ワクチン(MR)、おたふくかぜワクチン、水痘ワクチンは1回では不十分です。2回接種することでほとんどの人がこれらの病気にかからなくなり、かかったとしても軽い症状で済むことができます。

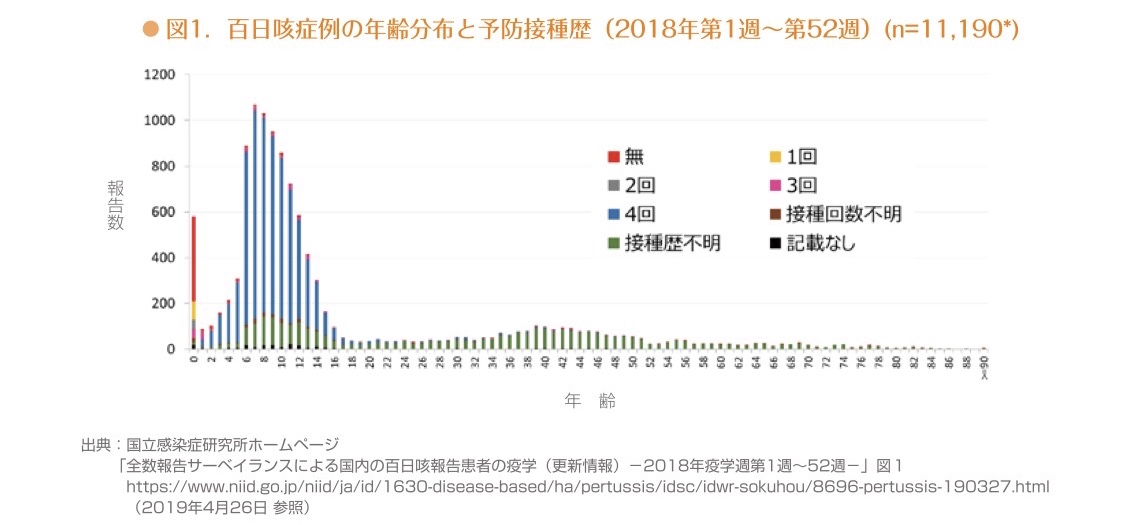

四種混合ワクチンで予防することができるジフテリア、破傷風、百日咳、ポリオですが、小学校入学頃になると徐々にその抗体が低下してきていることが解ってきました。実際、5歳頃から急激に百日咳患者が増え、患者の多くが小学生〜中学生です(図1)。これを予防するために小学校入学前に三種混合ワクチン(ジフテリア、破傷風、百日咳)と不活化ポリオワクチンの接種をお勧めしています(任意接種)。また11〜12歳で接種する二種混合ワクチン(ジフテリア、破傷風)(定期接種)を三種混合ワクチンに変更することもできます(任意接種となります)。

2.小学校以降で接種するワクチン

・日本脳炎ワクチン(9〜12歳)(定期接種)

・二種混合ワクチン(11〜12歳)(定期接種)三種混合ワクチンに変更可能(任意接種)

・HPVワクチン(小6〜高1相当女子)(定期接種)現在は接種の積極的勧奨が控えられていますが、子宮頸がんを予防することのできる大切なワクチンです。ぜひ接種をご検討ください。

・髄膜炎菌ワクチン(2歳以上)(任意接種)高校や大学で寮生活をする場合、海外留学を検討する場合は接種をお勧めしてます。

・インフルエンザワクチン(毎年)(任意接種)

投稿者: