熱中症

2020.06.11更新

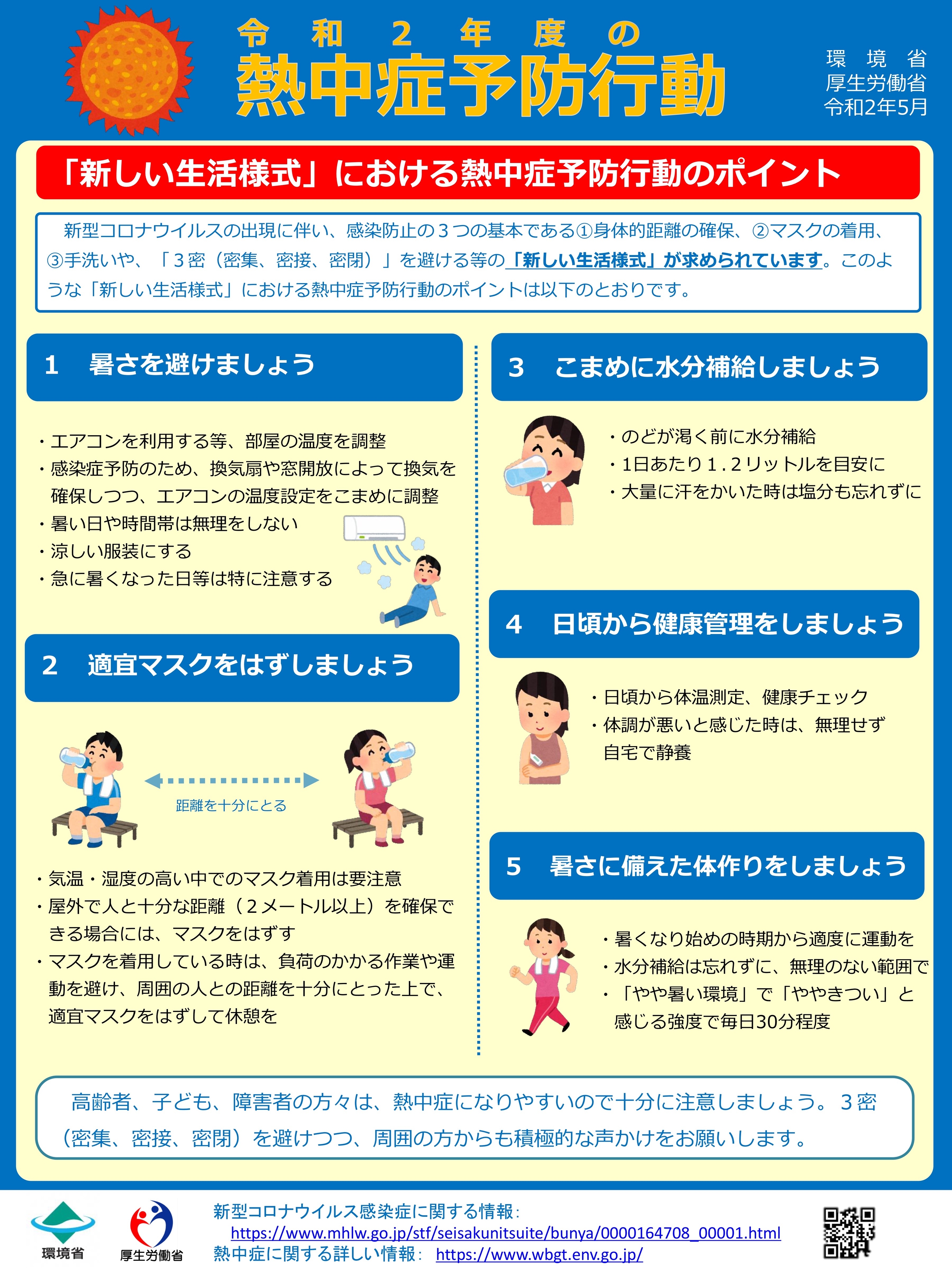

急に蒸し暑い日が増えてきました。熱中症にも注意が必要です。新型コロナウイルス流行中の2020年の夏、例年以上に注意が必要です。

2020年の夏に特に注意してもらいたいこと

・マスクの着用によって体から熱が逃げにくくなります。周囲に人がいないなど、感染のリスクが低い場合には、マスクを外すなどの配慮が必要です。特に2歳未満のお子様に関してはマスクを着用しないことが推奨されます。

・熱中症対策にエアコンは有効です。ただし、エアコンは室内の空気を循環させるだけですから、適度な換気と併用してください。

熱中症について

暑い夏。楽しいイベントもたくさん!でも熱中症には気をつけましょう。気温が高いと私たちは汗をかくことで体温を調節します。水分が足りず、うまく汗をかけない状態になると、身体に熱がこもって体調を崩します。これが熱中症です。重症の場合には高熱や意識障害に陥るなど、命を落とす可能性のある恐ろしい病気です。

熱中症を予防する

熱中症は真夏の炎天下ばかりでなく、曇った蒸し暑い日、室内でのスポーツでも起こります。熱中症を予防する上で大切なことをまとめてみました。

・十分な水分摂取。水ばかりではなく、経口補水液、スポーツ飲料など、塩分と糖分の摂取にも気をつけてください。子供は遊びに夢中になると水分をとることを忘れてしまう場合も。こまめに声かけをするなど、気を配ってあげてください。

・帽子や、風通しの良い服装も心がけてください。

・気温が35度を超えるような日は外遊びや、運動は控えましょう。

・日頃の体調管理が大切です。寝不足や体調の悪い日は無理をしないでください。

・ベビーカーに乗った赤ちゃんは地面からの輻射熱を多く受けてしまいますからご注意を。

・仮にエアコンをつけていたとしても子供だけを車の中に残すことは厳禁です!

熱中症の症状と対処法

軽い熱中症の症状は疲れ、頭痛や吐き気、めまいなどです。このような症状が出たら、風通しの良い涼しい場所で休んでください。スポーツ飲料など冷たい飲み物をゆっくり飲みます。症状が改善しなかったり、お子さんがぼーっとして元気が無い、ぐったりしている場合には速やかに病院を受診しましょう。

熱中症に気をつけて素敵な夏の思い出を!

投稿者: